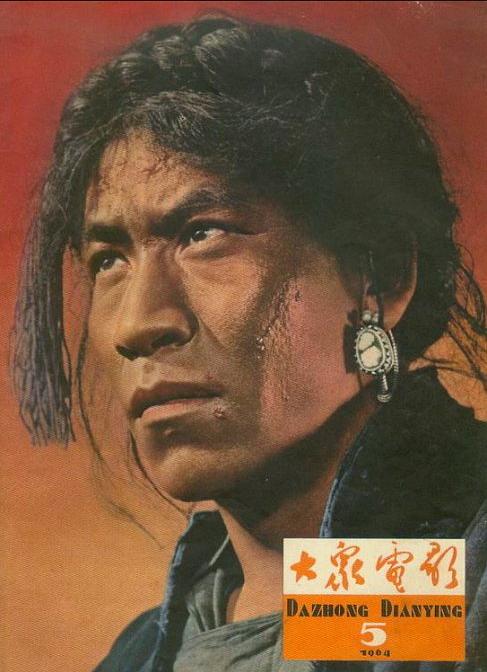

在八一集體中,李俊富于探索精神,他執導的影片具有凝重、深沉、簡練、含蓄的特點。

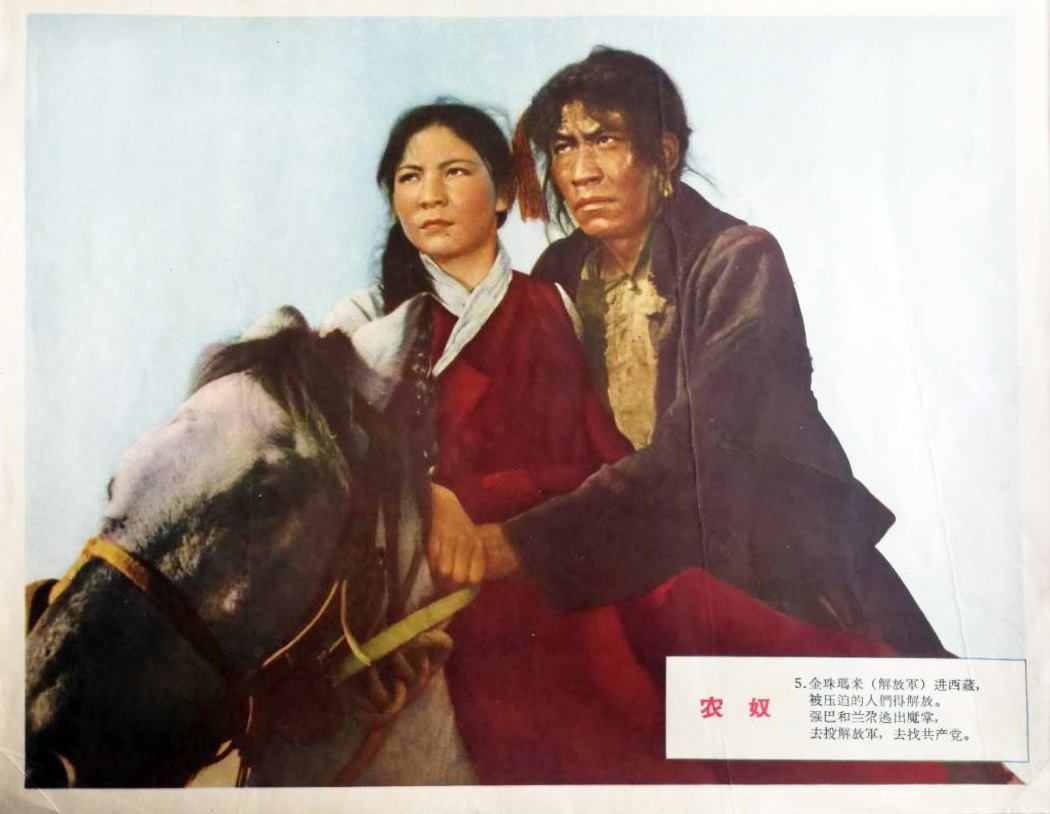

《農奴》編劇黃宗江原打算將作品寫成紀錄性藝術片,遵循著“紀錄性多于故事性”“情緒多于動作”“詩多于劇”的總原則。

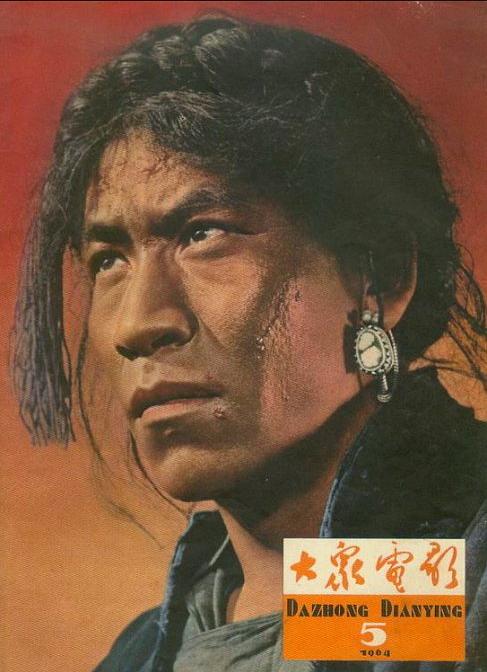

在影片風格上,導演試圖將它處理成用斧子砍出來的大型雕塑式風格,也就是體積大、分量重、線條粗、輪廓分明,給觀眾蒼勁有力的感覺,采用大反差、大跳躍的處理方法,利用強烈的對比來造成一種力量感。

影片強調電影化的敘事手法,通過蒙太奇組接,達到含蓄、簡練的效果。如

《農奴》是1963年完成的作品,很大程度上帶有政治色彩,但極具時代特色。

1、音樂的特色

因為是藏族同胞的電影,所以音樂上極具特色。電影中有三處有唱詞的音樂,一是強巴因封建勢力壓迫,決心不再開口講話,用了“哥哥你聽我唱”;第二次是解放軍戰士死去,“如青松”的歌頌音樂;第三次是結尾,歌頌毛主席的音樂。

2、轉場的匠心——轉場的順暢,構圖上的藝術

而電影在視聽語言上,能很好地做到“說到哪轉到哪”孩子三次成長都自由切換,而開場不久,強巴父親的鞭子也在主人家和自己家之間自由切換

作為80后,面對浮躁的都市生活,污染的環境,突然很懷念以前藍藍的天,靜靜的小城,碧藍的大海。所以,最近就愛上了老電影,想從中找到一些兒時的影子。碰巧看到了這部電影,看完后,竟然有想保留的沖動。難得的好劇,特殊的歷史和人文背景,決定了,在那個時間,那個地方,有一段血淚史,和一場抗爭的風暴。

新中國歷史上有很多類似題材的影片,說實話,水平良莠不齊。但這部劇,不論是劇本,演員,還是規模,用當下的話說,算是良心劇了。

我認為

首先這部電影不是單給藏民看的,也是給全中國人民看的,如果用藏語,文化本來就有一層隔閡的,再在絕大多數國民還是文盲看不懂字幕的情況下,使用藏語配音只會使得更廣大的民眾看不懂,其次也是我覺得最可能的一點是普通話配音有助于普及普通話。在那個年代,無論各民族各地區都是迫切需要的。

至于說藏民看不懂,這不完全是扯淡嗎?一部電影講述得就是你身邊發生的事,你會看不懂,不是說電影是超越語言的藝術嗎?看嘴型或者聽的懂的現場大致翻譯下

就這種屁地方還洗心靈洗個得兒

那些為自己冠著“文藝青年"小清新”

“小確幸"的人們聊起西藏時

會對誦經的喇嘛、揮鞭的牧人、匍匐的朝圣者

充滿景仰,

會對原生態的環境滿溢贊美

甚至認為這景色可以凈化他們的靈魂。

但是對于西藏的建設

他們是忽視甚至鄙視的

其實他們更愿意見到一個誦經拜佛的藏人

而不是一個努力學習成為醫生、戰士、商人、

工程師的藏族同胞。

他們確實有悲天憫人的感情

但是從骨子里,他們不認為這些不如自己的藏人有權利也應該和自己一樣。

大片鑒定劇情片 我們能從《農奴》中學到什么

轉載請注明網址: http://www.hcrre.com/zhonghe/vod-24145.html