群島觀影會。片子很平實,從某種程度上來說,不要有最后一段強加的童年創傷故事征集,我覺得這是一部接近平視、并且愿意與殺馬特這種亞文化溝通的紀錄片。

導演直言此片對象是知識分子,希望觀眾能夠重新審視文化當中人的主體性,而不僅僅是碎片化的符號。

對于這個問題的探討帶來兩個問題:首先,一種亞文化是否要承擔知識分子所賦予的意義。其次,我們是否有必要去看到這種并不希望被圈外人看到的文化。

亞文化的內核就是一套規則,這套規則簡單粗暴,你只要遵守規則,就可以得到同類的接納

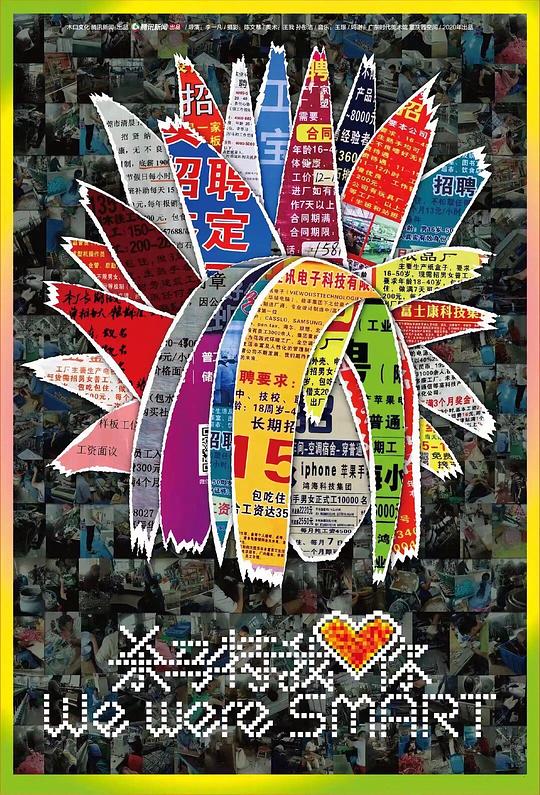

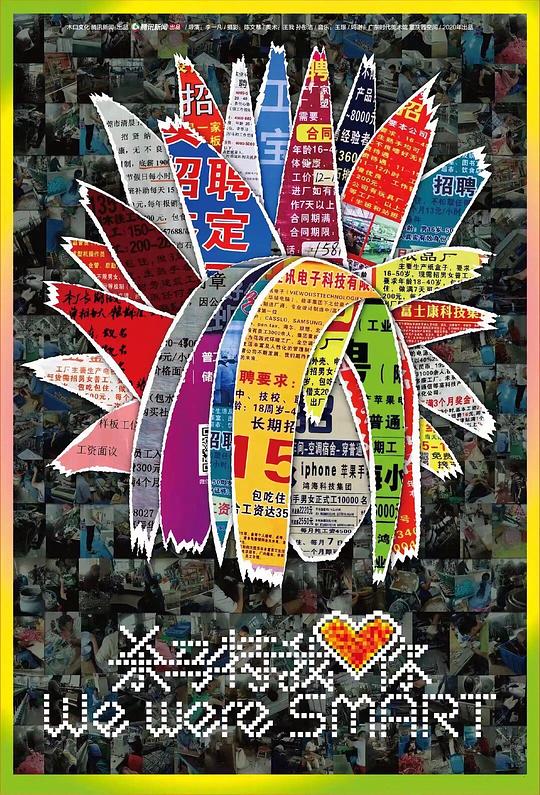

《殺馬特,我愛你》是GZDOC 2020金紅棉影展擬展映影片,12月來廣州,一起聆聽殺馬特的故事!

“我在這個廠里打十年工,我也是普工,我甚至沒有上升的機會,但我玩殺馬特的話我有上升的機會啊。比方說殺馬特貴族,貴族這個稱號我能獲得,這個身份我能獲得,雖然是虛幻的,但虛幻的我在里面我很開心。”

羅福興,殺馬特“教父”,12歲創立第一個殺馬特家族,14歲離家打工,正抽著煙坐在石排鎮的發廊里講自己的殺馬特理念。

殺馬特在08年前后盛極一時,葬愛家族至今仍如雷貫耳

“我咽下一枚鐵做的月亮,他們把它叫做螺絲。”

——許立志。

1、不在場的青春期

開篇。在個人訪談和工廠小視頻的聲畫對位中,更引人關注的是像三和大神一樣的生存環境,那些由本人拍攝的短視頻更具有親歷者視角,工廠、流水線、漫長的工時、機器轟鳴和失語癥,讓人頭腦麻木。當疲憊塞滿了身體,影像空間就再也裝不下其他。盡管每個人都想逃離工廠,但在更現實的問題面前他們度過一段可以說是“不在場”的青春期。我說不在場,是想展示匱乏

87/100,他們是中國城市化進程中,不惜一切代價發展經濟的時代中的棄兒,接受著非人的剝削,連機器也不如,卻還要接受種種都市審美文化的歧視和惡意攻伐以及主流文化的打壓。當這群農民工的留守兒童走出大山,走進資本主義秩序的最底端,連牲口也不如時,他們唯一自我確認的方式,凝視自我的方式都被外化在那當然誇張,貧乏和低俗的殺馬特的Image上,他們殺馬特的Image比他們自己更加真實,因為那個Image就是他們希望看到自己和扮演自己的樣子,那裏是他們全部想象力和自由感落腳的地方。在上世紀美國的平民窟

藝考過后的一年又回來重看了一遍這部紀錄片,后悔當時的自己沒有好好看,甚至笑出了聲,為曾經自己的無知傲慢感到抱歉。任何事物存在都有他一定的社會意義和社會背景,現在去看這部紀錄片感受到更多的是辛酸和無奈。誰能說我們這個時代的某一部分人群不是殺馬特呢?文藝青年 時尚潮流兒不都是另一種形式的殺馬特嗎?文青因為追求心靈的共鳴而聚集在豆瓣,時尚弄潮兒追逐消費主義的標新立異而去購買一個又一個的時尚單品,殺馬特為了追求身份的認同感,渴望得到關注,從而以頭發來標志自己,從普羅大眾中脫穎而出

羅福興說"審美的自由是一切自由的前提",然后突然聯想到一些亞逼被群嘲,結合前幾天那個諷刺亞逼的視頻,其實某些亞逼們根本不處于亞文化的語境下,或者是被爹媽保護的太好了

鄉村的留守兒童苦于生活貧瘠且除了摸魚抓烏外沒有任何娛樂活動,青壯都外出務工。13、4歲或為了賺錢、或為了看看外面的世界揣著借來的200塊錢坐上私人長途大巴進城等等。

這時從審美層面上講這些人是挺空洞的。呼頭發高高梳起,染上艷麗的發色,向公眾或者社會以這種視覺效果作為一種對抗

除了進廠打工沒有別的謀生手段

《殺馬特我愛你》李一凡監制,很抱歉,人是分三六九等的

轉載請注明網址: http://www.hcrre.com/zhonghe/vod-4098.html