“你在等一列火車,火車會帶你去很遠的地方,你知道你要去的地方,但不能確定火車將帶你去向何方,但是沒關系——因為我們會永遠在一起。”

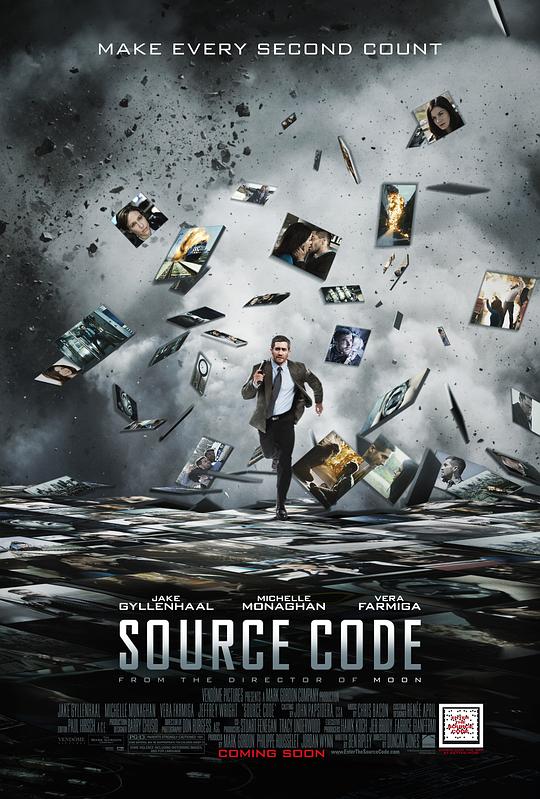

如同《武俠》會讓人想起《劍雨》,《源代碼》一出現,許多人就驚呼它跟《盜夢空間》有相似之處。除了點題的火車和苦命的愛情,兩部電影都在跟時間賽跑。《盜夢空間》拆成了幾層夢境,而《源代碼》則讓杰克不停掛掉。《盜夢空間》不允許失敗,上一層失敗了只能再往下一層,而《源代碼》是屢敗屢試,折磨人的神經跟意志。先不說緊迫感,為了讓觀眾喜歡上這個痛苦故事,鄧肯·瓊斯特地加上了一個溫情結局,爭議便隨之而來。

作為一部硬科幻(Hard SF,相對于軟科幻,強調作品中科學細節和科學細節的合理性),《源代碼》卻很容易讓觀眾看出硬傷。電影的源頭是源代碼技術的利用,也就是數據源模擬世界,不斷重現那致命的八分鐘。先不說上尉如何調動其他人的記憶,甚至于脫離了火車這一載體。越到后面,影片越來越偏向于制造一個完美的平行世界。而在此之前,有多個平行世界被強行中止——即上尉死去或者八分鐘結束。

那說一下上午看的《源代碼》(Source Code)吧。之前聽說這部影片算是本年度最好影片之一,所以期望值很高。但是看了大概三分之一就覺得無聊了。主要是全片的整個concept很老套,即不斷重演一段時間內發生的事情,試圖修改發展進程,獲得理想的結果。這個concept在很多影片里就已經重復使用了。早期一點的有93年的《土撥鼠日》(Groundhog Day),然是98年《羅拉快跑》(Lola Rennt)和04年的《蝴蝶效應》(The Butterfly Effact)。這幾部篇影片都是通過不斷重復來推動進程的。

《土撥鼠日》算是最早引進這一concept的影片之一了。我很喜歡這部片。它沒有過多視覺上的沖擊,而是將故事娓娓道來。沒有《源代碼》里的科技噱頭,仿佛發生在主人公身上的一切都有可能發生在普通人身上,any time, any where。因為主人公就是一個普通人,有點自私和小心眼,遇到不順心就喜歡怨天尤人。而他所重復的一天也是非常普通的一天,并沒有像其他幾部影片一樣,承載著多么重大的責任,少則一兩條人命,多則上百條人命和緊隨而來的一系列爆炸案

有意思!Source Code《源代碼》的三次眼淚

轉載請注明網址: http://www.hcrre.com/zhonghe/vod-3977.html