不是影評,只是字數超了短評。

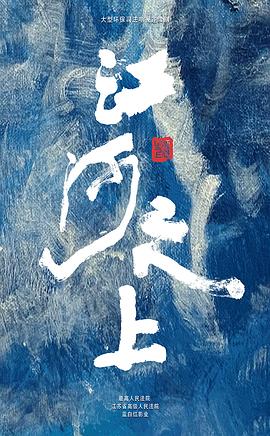

還是要給想當羅馬尼亞乃至歐洲良心的蒙吉支持的,已經很強很強了。如此密集複雜的符號系統靠鏡頭調度和人物對話來組織,如此糾葛匯集了多方劇烈和直接矛盾的國家被放進一個微觀的封閉山村模型,會想到瘋提爾的《狗鎮》,但這個難度要大太多,因為蒙吉想一次性將所有問題一網打盡,直接不留情面地撕開給你看。每個人和物在作為符號和其自身間來回穿梭,實的敘事迭奏虛的符號鋪陳,看完之後感覺拳拳到肉但是又不顯得刻意(教堂辯論戲除外,這真的已經是羅馬尼亞電影特色了

8.1/10

1、父親腦中的腫瘤隱喻著羅馬尼亞地區的頑疾、有了別的東西進入到羅馬尼亞、所以導致了身體的死亡。

2、相當精彩的濃縮:家庭關系(夫妻關系、雙重父子關系)、勞工關系、圍繞著馬蒂亞斯層層展開。類似的故事、總會很容易產生一種導演啥都想要的糟糕的觀感、蒙吉的處理則相當合理、一開始看起來很散、但是最終在文化中心那一場戲中得到了集中。

3、關于烏合之眾:如何實現民主。

4、說不出話的小孩、他們才是未來 。但是未來在哪里呢?

5、小男孩看到誰在上吊、那個人為什么要上吊

刷了兩遍,半懂,把高潮放在結尾,留了太多想象空間。查了點資料,梳理下:

1、身份:女主退到后院,一只熊大似乎在進食,男主開槍追出,冒出五只熊二,這五只都是吉普賽人(熊嘴巴是張開的,對比圣誕夜游行隊伍的熊裝),那女主是什么身份?我認為是吉普賽人,前面鋪墊了,女主對后院拉琴,夜晚不拉簾,可以和吉普賽親人互動;以及說自己父母雙亡,為了隱藏自己身份;以及和男主做愛后的談話暗示:兩人無法在一起(吉普賽不與外族通婚)。而男主最痛恨吉普賽人,這也是此劇矛盾最激烈的時刻

影片的主人公 Matthias 是一個人狠話不多的中年男人,在德國打工的他一時激憤暴揍頂頭上司,逃回了羅馬尼亞老家。Matthias 的家鄉是一個民族大熔爐,有羅馬尼亞人,匈牙利人還有部分的德國裔,這里的居民大多會說好幾門語言。

印象中“核磁共振”的英文縮寫是 MRI,搜了一下才了解到 R.M.N. 是羅馬尼亞語“核磁共振”的首字母縮寫。“核磁共振”寓意著當前的羅馬尼亞社會也需要像 Matthias 的父親一樣,進行一次徹底的檢測,才能夠知道當下的癥結所在。

Matthias 并沒有傳統意義上的主角光環

屢獲戛納獎的導演克里斯蒂安·蒙吉給我們示范了一次如何用電影寫一篇社會分析論文。

他用電影為羅馬尼亞為歐洲困局做了一次核磁共振。

電影主角馬蒂亞斯在德國打工,因為被負責人奚落而動手后連夜逃離,回到了家鄉羅馬尼亞特蘭西瓦尼亞地區的一個多民族山村。回家后,他發現自己已經處于微妙的夾縫境地。

故事線有兩條。一個是“男子氣概”的失落。馬蒂亞斯的言行充斥著典型的“大男子主義”做派。電影開場馬蒂亞斯的兒子盧迪在森林中見到一個吊死的人而受驚,之后不再說話,晚上也不敢獨自睡覺

《核磁共振》驚喜連連!一道沒有正確答案的爭辯——面對森林之熊,你會開槍嗎?

轉載請注明網址: http://www.hcrre.com/zhonghe/vod-32270.html