“爸爸的愛”“伯樂識得千里馬”,劉小春是一個幸福的孩子,就算他是一個被親生父母拋棄的孩子,但是有劉成這樣一個愛他的爸爸,那些不重要了,因為劉成才是給了他生命他的爸爸。想到了我自己的媽媽,支持我的夢想,“寶貝,你喜歡媽媽就支持你,我相信你肯定可以的”,無條件的支持,生你養你,還支持你喜歡的事情,擁有這樣的父母是多么幸運,還記得小時候媽媽帶著我來北京協和醫院看眼睛,在候診室,一個患有斜視的男孩的父親聽到權威專家告訴他們如果治好需要高昂的治療費,無奈的說“算了,走吧,不治了

凱歌導演很喜歡描寫“學藝”的故事,《霸王別姬》里的小石頭和小豆子的學藝,和劉小春的學藝,都有各種細致的表現。但是《在一起》里的老師都是外行,演起來就會很外行,這種老師在現實生活里就是大忽悠,指導的沒有一點專業性,全是虛頭巴腦,拍電影也不例外。江老師全是舊社會那套幫老師喂貓擦譜子,沒有表現一點指導學生練琴的情節,包括那個胖小子拉琴,老師只是說再來,繼續拉之類的,除了實操之外表現一點指導的更具體更專業一點應該是沒有難度的吧。還有余教授指導林雨,說什么沒有感情

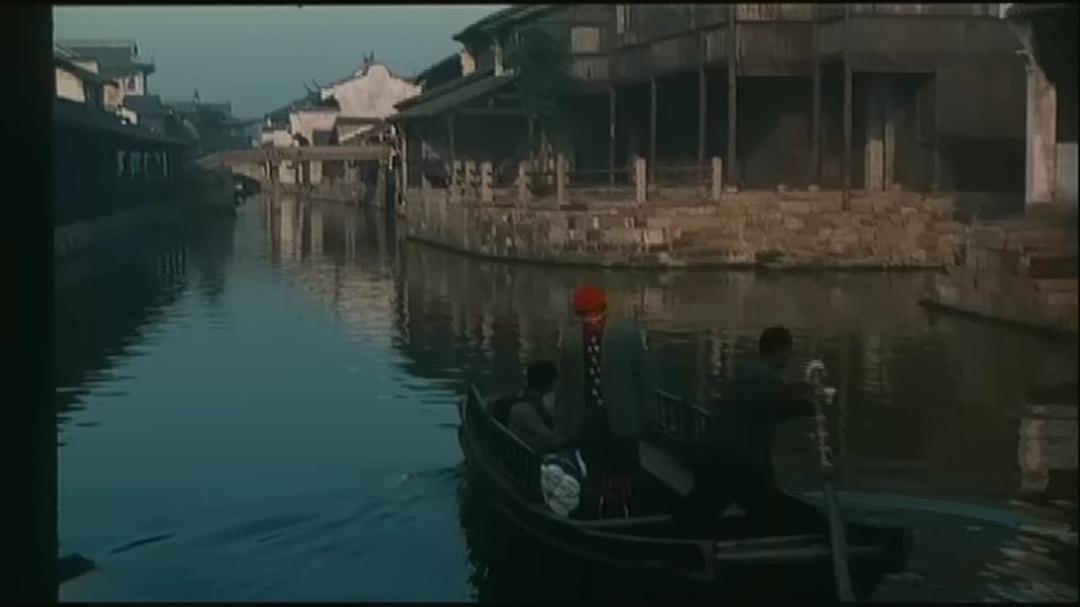

她開朗,直率,真性情,甚至有點潑辣,美得世俗煙火,但是又像個小女孩。

他無知,寡言,幼稚,懷揣著想知道但又不敢問的問題,本能似的靠近她,愛她。

青春期的他,遇到這樣一個妖嬈多姿的她,他饞她。但是他自己也不知道自己到底要什么,所以他只能對她好,盡己所能,拼盡全力。這樣的愛,傻得讓人不知道怎么拒絕。

只有懂得感情的人,才能完全的占領TA的心。

她是他的第一個知己。在他與她的邂逅與交往過程中,他逐漸產生對她的依賴。她身上摻雜母性與女性的特質,深深地植入他的心底。復雜的情緒在他的心里層層暈染開來。她之于他,既有女性身上的性感柔美,同時又有母親身上的善良體貼。他對于自身形象的定位也因此而變得模糊不清,既有大男人似的胸懷來保護弱勢女性,又有小男生面對母親似的乖巧順從。

他把小提琴賣掉,為她買奢侈的大衣,反映了彼刻他對她母親身份的認同。那時的他,還是一個在性的道路上迷途的孩子。他徘徊于女性和母性,對她母愛的疑慮之中。

世界上唯一不能贈送的就是感情!

不知道做了夫妻后工作時的關系會有什么樣的變化,剛開始看到陳紅扮演的莉莉神色夸張的扭著屁股和程前飛嘴的時候,我覺得陳凱歌可真會往陳紅臉上貼金。演藝界多少青春洋溢的美少女,非要翻來覆去的使用兩個孩子的媽扮嬌俏。差不多每次拍戲陳凱歌都要不遺余力的拉上陳紅,恨不得無中生有塞進去一個角色給她演,可惜這么多年過去了,演技進步寥寥,但是花瓶卻慢慢老了。美人遲暮還要強作嬌顏,這可真是件悲傷的事。

縱觀整個第五代,陳凱歌是最讓人感到心里復雜的。發軔之初,他是眾人矚目的領袖,《黃土地》一鳴驚人,嶄新的導演手法,對中國傳統文化的深刻反思都不能不讓人嘆服。《孩子王》就更好了,渾然天成,有一種璞玉的光芒。雖然第五代是以造型上的革命震驚影壇的,但是與張藝謀大幅向造型斜傾,渾身匠氣不同的是,陳凱歌身上是散發著詩人的氣質的,他確實是想要講述,想要表達他的困惑他的思索的。但是成也《孩子王》敗也《孩子王》,與國內評論屆一片溢美之詞形成鮮明對比的是,《孩子王》戛納敗北,而張藝謀張揚熱烈的偽民俗神話《紅高粱》柏林奪冠

片子大部分很好看,不過最后的半小時很糟糕。

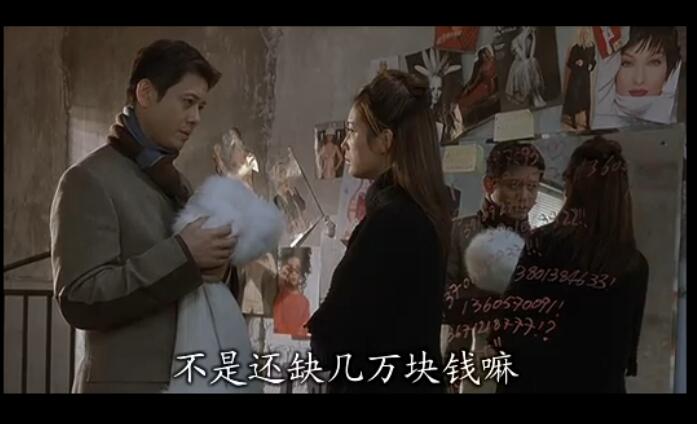

這是一個始終溫情脈脈,但卻雜亂而零碎的故事,陳凱歌卻試圖要拉出張力,這讓我不是很舒服,總有著怪怪的味道。如果不那么刻意地去營造沖突,那種突兀感大概會好很多吧。不僅是沖突是刻意的,導演還刻意保持著美好,不讓它破碎。比如陳紅按照鏡子上的電話借錢的時候,我這個偽溫情主義者已經有點受不了了,可想象中的罪惡并沒有出現就被扼殺在了搖籃里……或許這和主題是音樂有點關系吧,雖然很有些莫名其妙。

小男孩我很喜歡,13歲的男孩的,那雙眼。劉佩琦和王志文兩個人的表現都很不錯;這是我第一次看陳紅的片子,有點老,不過還成。陳凱歌則很叫我生厭,透著一股假惺惺和裝腔作勢。

我看電影,有個很不好的地方:就是總看得太晚太少,總是先聽說了,甚至聽說了許多,才去看的。所以看的時候,腦子里就總會不自覺的跟聽說過的去對照,這可真討厭。這一次倒還好,關于這片子,我模糊的印象幾乎完全都是錯誤的,根本就不是那么回事,天知道我從哪看來的……

嗯,最后車站那一幕,我本來以為

和你在一起:父親 兒子 音樂

轉載請注明網址: http://www.hcrre.com/zhonghe/vod-19527.html