更新:2025-07-06 11:41

首映:2007-09-03

年代:2007

時長:80分鐘

語言:漢語普通話,粵語,英語,法語

評分:7.3

觀看數:52737

來源網:三年影院

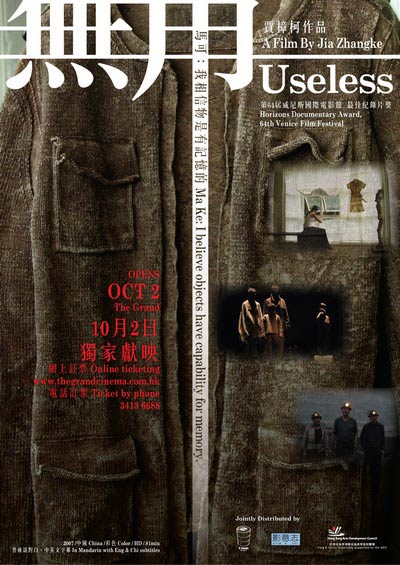

無用:馬可領銜,又一次對功利主義時代癥候的抵御

要寫《無用》這篇影評的時候,我一直很頭痛如何下筆。先從片名分析:“無用”這個詞本身是個很簡單的詞語,它表示一種結果,對事物否定的定義。在新華字典里注解為“1.不起作用,沒有用處。2以指沒有作用的事物。3.不需要,不用。 4.猶無能,沒有才干。5.猶無法。6.無功利之用。”可是用于片名,導演是想表達怎樣的涵義呢?認真看了兩遍電影我還是充滿了疑惑:是通過片中的設計師馬可,所舉辦的一場服裝展而引名呢?還是令有深意?這都值得再細細觀摩影片后去推敲揣摩。

《無用》是典型的三段式電影,他描述了三個不同區域,不同對象的人與物:珠海一服裝加工廠的環境及工人們工作,飲食起居,看病的生活狀態;服裝設計師馬可對自己創辦“例外”品牌的和即將在巴黎服裝展上開展的“無用”主題的詮釋與制作過程;山西汾陽一些裁縫如今的生活狀況。初看時除了“服裝”二字,我實在找不出它們的共通之處。而然事實證明這三個故事有著密不可分的內在聯系。

一個時代的變遷——工業化的生產讓我們擁有強大的生產力。一個沉悶的生產車間里

賈樟柯的紀錄片總像是一點一點小的發光的素材拼在一起,但拼得有點太嫌零碎,如果是短片倒還得體,但長片就顯得臃腫紊亂。拼成長片之後,眼光一時落在主角身上,一時又快速地落到了她和場地的種種邊緣,環境,有關無關的人們的狀況。總有靈光閃過(但不持久)。他的眼睛總能觸及平時早就習以為常的事物邊緣,靈活委身鑽過牆洞的人群,新興的急急往身上裝點粉飾的中產階級之類,太好的捕捉。可惜汾陽長長一段毫無意思,而且為什麼賈樟柯不說汾陽話?這樣三段式把故事(其實沒有故事)拼在一起,到底有什麼意思呢?

據說走出一段戀情的陰影的最好辦法就是開始一段新戀情,那么逃出一部好電影的夢魘的最佳策略就是再看一部好電影。謝天謝地,看了《無用》,我終于逃出《色戒》迷城了。

《無用》令人感觸良多。影片還是勝在題材、立意、切入點,賈樟柯又一次狠狠掐住了時代的七寸。說他現在“重歷史、輕審美”也許頗為準確。但“重歷史”也有高下之分,盼著賈樟柯墮落的看官們又要失望了,賈樟柯的歷史情懷無關千秋霸業,更非趕潮流數風流人物,而依然根植于他在《小武》時代就覺醒的對此時此刻此地無可挽回地正在形成的歷史的警惕、傷感、和憤懣 – 那是農業社會向工業社會全速轉型中千千萬萬個人的社會關系斷裂、家園喪失的歷史。在這樣的速度和力量面前,大概唯有記錄片才能為這腳步匆匆的時代留下點詩意。

賈樟柯的紀錄片語言在迅速進步,《無用》已經比《東》實沉多了,但仍感覺他可以做到更好、更流暢。三段式的影片中第一段是冷抒情,導演節奏拿捏得最好,壓抑到最后的情緒在一曲黃家駒《情人》的誘導下靜靜蔓延;第二段是純記敘,風頭則全被馬可搶去

所謂文藝片就是城市小白領、文學青年接觸不到的冗長生活片段,貌似記錄,貌似工業時代的鏡像,貌似邊緣,啊,呸!實際上這是他媽的現在很大一部分人的生活常態,是無話可說還想賺小白領們錢的裝逼片,三千年后也說明不了任何問題。浪費膠片。真是沒用。

問:從廣東的裁縫工廠到巴黎的無用時裝展,再到最后的山西汾陽的裁縫家中,中間串聯起來的就是縫紉,其實看完全片我一直有個疑惑的點,為什么賈樟柯藝術家三部曲的第二部取名叫做《無用》,全片只有第二部分有無用的體現,為什么又叫做無用,這一點是我需要去追尋的

答:《無用》將視角投注于中國社會經濟發展中的激變,關注消費時代中服裝業表象下的中國各類人群的生存狀態。該片以女服裝設計師馬可為主人公而拍攝,創作起點具有先天的缺憾性和制約性,但賈樟柯能夠超出該片的局限

《無用》里有賈樟柯一貫的電影表現手法,不完美但是接近真實。電影所謂的‘無用’是指‘失去使用價值’。電影隨著思維流動,拍攝,然后粗糙地剪輯,像是我們常常在搞的調研,只是這次的主題是服裝業的工業化。工業化當中崇尚手工制作的小眾設計師,逆潮流而上,設計出純手工、經過土壤和時間浸染的衣物,衣物不再有任何使用價值,卻有了超越使用價值的深層內涵; 曾經的手工制衣裁縫在服裝工業化的浪潮中被迫選擇改行,成為一個普通的煤礦工人。當服裝工業成為操作工的流水線作業

無用:馬可領銜,又一次對功利主義時代癥候的抵御

轉載請注明網址: http://www.hcrre.com/zhonghe/vod-59836.html