更新:2025-07-01 08:06

首映:2012-01-21(圣丹斯電影節)

年代:2012

時長:90分鐘

語言:英語

評分:6.5

觀看數:77347

來源網:三年影視

【服從】真實的劇情片 如果有人賦予你“執法者”的權利,你會做多少?

類似的電影還有《浪潮》,講述的是一個老師為了讓學生了解納粹的情況,而模擬了納粹當時的宣傳、組織之類,結果只用了五天,就在校園內成功組織了一個類似于納粹的組織或幫派“浪潮”。還有一部影片,講述的是一群人(隨機的人),體驗監獄生活時,被分為警察與囚犯的故事。

這些影片都反映了一個事實,人在一些環境中會做出與自己平常生活完全相反的事情,而這些事情事后看起來完全不可思議!另外,人的行為有時會根據所處的位置來決定,如此片中的女老板、女老板的情人一樣,在得到”警察“的授權之后,自覺或不自覺的充當著”審判“者的角色。

不過,話說在國內,應該不會有這種事情吧,記得我媽當時接到一個電話,電話中說”你有一張法院傳票....“,還沒說完,我媽立馬掛斷電話,一句廢話沒有。

隨意的翻看了一下豆瓣上關于這部影片的影片,大部分人都糾結于這個故事有多大的意義,或者反應了多少人性問題。這篇文章主要回答這個故事有多大意義,至于那些熱衷于討論反應多少“人性”問題的部分,大部分是為了炫耀逼格的喋喋不休。

影片片尾指出故事源于真實案例,并且在十年左右的時間里全美各地大約發生了70多起類似案件。但這樣的樣本大小似乎仍不能說明問題:大部分人可能仍然認為在這樣的問題面前勢必會扮演年邁卡車司機一樣的角色。毅然拒絕“警察”“不合體”的要求,從而引發了對于故事意義的懷疑。

為了說清這個問題,就不得不提米爾格蘭姆著名的“電擊實驗”。以下部分文段來自百度百科。

電擊實驗(Milgram experiment),又稱權力服從研究(Obedience to Authority Study)。這個實驗本意在驗證關于參與對猶太人大屠殺的納粹分子可能是出于單純的對權威的服從的假設,但實驗最終卻得到了轟動當時心理學界的結果。

1961年,米爾格蘭姆的實驗小組在報紙上刊登廣告并寄出許多廣告信,招募參與者前來耶魯大學協助實驗

前幾天,加拿大一連發生了多起華人學生失蹤案。

后來經過警方判斷,這是一系列針對中國留學生的電話詐騙。

電話詐騙,大家應該都不陌生吧。

雖說手段各式各樣,方法大多又拐彎抹角的,但最終總少不了類似「銀行賬戶」這樣的關鍵字。

說白了,還是為了錢。

然而總有一些更加高級的騙術。

它不圖錢,只要你的貞操——

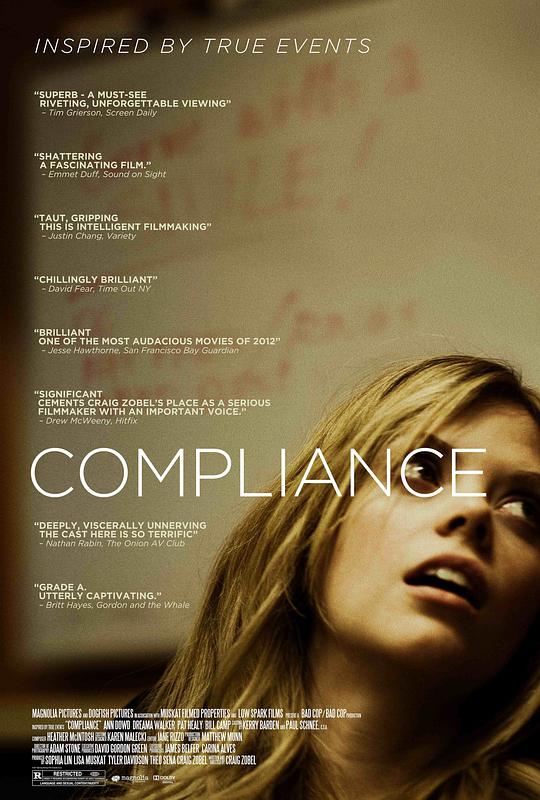

《服從》

Compliance

故事發生在一家快餐店。

那天正好是個忙碌的周末。

在開過早會之后,所有人都按部就班的進入了工作狀態。

可就在這時候,店長桑德拉卻突然接到了一個來自警局的電話。

根據對方描述,她很快就鎖定了目標。

金發,年輕女孩,大約19歲?

那無疑就是收銀員貝奇沒錯了。

盡管貝奇堅決的否認了這個罪名。

盡管他們每天朝夕相處,也都互相了解對方的人品。

但桑德拉還是選擇相信警察。

警察說,如果嚴格按照流程,貝奇也許會被關上個幾天。

但要是立刻就能搞清楚狀況,事情就用不著那么繁瑣。

好。

看完電影,所有人都會覺得這快餐店里的人都好SB,一個個都法盲,一點正常的意識都沒有。也有之前的評論說是司法制度過于強大。我并不認同他這幾點。

影片中,店員多次表示不理解,這顯然表明他們對于這事情是持懷疑態度的,但每次被那人說了幾句話后繼續執行他的命令,這是為何?顯然,他們不想因為假如那是真警察而不執行命令而受到責,這可以說是由心理暗示決定的:假如是真警察,那么為了避免口實肯定要按照他命令執行。假如那不是真警察,店員們也清楚就算最后證明是假的也可以說成是“我也是受害者,只不過所受的是另一種形式而已”

所以說,導演可能想表現出,在現代社會很多人為了盡量避免麻煩而導致失去對事物最基本的判斷能力這個問題

看到一大半,我都懷疑起編導是不是個變態,為了說明人性弱點,竟然把自己腦子里那些不合情理、荒唐透頂的黃色想象搬上銀幕。可這影片后來卻告訴我們是發生過70多起的真實案例!好吧,那就嚴肅地總結一下對我的兩點啟示吧:

1、在權威面前,人們最有可能放棄道德底線;在麻煩面前,人們都想早點脫離麻煩,于是會本能地配合權威做出逾越常軌的事情。因為他們沒把自己當作自己,而只當作權威的授權者或化身。消除了責任感,就可以說服自己的良心。

【服從】真實的劇情片 如果有人賦予你“執法者”的權利,你會做多少?

轉載請注明網址: http://www.hcrre.com/zhonghe/vod-53532.html