更新:2025-07-11 03:56

首映:2012-05-23(法國)

年代:2012

時長:124分鐘 / 14

語言:英語,法語

評分:7.1

觀看數:76480

來源網:三年免費觀看

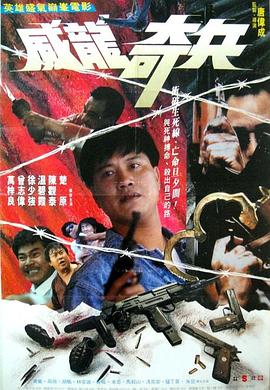

在路上:無謂的似水年華

后半段在家庭斗爭中開始,同性戀文化漸入,背景記敘發生在六十年代后自由浪潮之前,卻很難真正有這樣的事實表述。而這些問題背后的面臨的是共同的生存困境。

墨西哥式文化的表達依舊狂熱而肆意奔放。

種族的夢囈…我沒看懂(待補)。

NYC的重遇寫實而不矯情;細膩的從家人開口,終于轉身,情感在街道停留……

三個男人經歷了的似水年華,定格而成追憶。故事的始終及一切山川沉入字跡也浪漫不俗。

P.s.有趣的見到男性戲服,想到西服在那個過往時代、甚至是今天傳統的“西方”都是日常

“垮掉的一代”代表作家杰克·克魯亞克的作品《在路上》,讀來飽蘸作者的充沛情感,八千里路云和月,那些青春就流浪在路上,也曾迷惘,彷徨,卻從未失去過方向。整部作品其實最動人的地方,都在于作者的信馬由韁的思維的表達,那些都是“垮掉的一代”最堅實的內核:對于人生方向的追尋。

《在路上》并不是一本很容易改編成電影的書,因為“垮掉的一代”的文學流派的風格,通常不遵守傳統創作的常規,結構和形式上也往往雜亂無章,語言粗糙甚至粗鄙。《在路上》也不例外,書中的主線劇情都沒有詳實的著墨

凱魯亞克小說《在路上》同名電影,講述美國當年垮掉的一代,一位小說家為尋找寫作靈感,機緣巧合下接觸到瘋狂的迪安,一個小時候進過少年看守所、與眾多女人交情、干盡偷車等壞事的迪安,為此小說家薩爾也走在路上流浪,遇見各種各樣的人和事,也干著他以前不會做的事情。

之前看凱魯亞克的小說《on the road》,不知是小說的名字——在路上,吸引了我骨子向往遠方的躁動,抑或書中的對人生和對在路上的意義的探索,吸引了同樣困惑的我,對這本小說,有著莫名的喜歡。但如果真要說喜歡在哪,可能無法道出,只會很興奮地推薦身邊的人說,我好喜歡好喜歡《在路上》這本書,好好看。有朋友說,白色封面的翻譯版本《在路上》,看得她好凌亂,翻譯過來的語言,故事錯落得找不到連貫。還記得當初我是在廣州的紅書店,淘的這本白色封面的翻譯版本。

翻譯的在路上,如同這同名電影版,一個又一個的鏡頭,講述一個又一個的故事,自殘大腳趾的男人,一車往外撒尿的瘋狂人,薩爾和特里短暫的性愛愛情,卡洛對迪安揪心的出柜愛戀

《在路上》這部電影從娛樂性上來講,我個人感覺不是很好看,劇情感非常薄弱,戲劇上所要講究的什么矛盾了什么高潮了什么戲劇沖突了都沒有。然而這是我個人非常鐘愛的一部電影。影片主要講述了美國垮掉的一代的故事,那個年代那些人,那流浪那濫交那嗑藥嗨,整個影片傳達出來的味道有自由也有迷惘,有夢想也有彷徨。我為什么會喜歡這個電影呢?或許是男二號很有演技和味道,或許是瑪麗露在車里被陽光打到側臉的鏡頭,不過我想,最有可能的原因是,那流浪和漂,是為我想做而不敢做的事。

黃、毒、頹。一群人在外頭游蕩,從西海岸到東海岸,沒看出來嗎,其中的贏家就是最先把自己從泥潭里拉出來的那個,更別說這電影里的作家其實是個旁觀者。我記得《猜火車》的男主角贏了,《在路上》的男主角如果是迪安,輸了。兩個人最后見面時候那反差,,,各自咎由自取有沒有。所以,不要輕易上那些陪你玩的人的狗當。

美國上世紀40年代,垮掉的一代。

你玩你瘋,讓自己垮;他看他寫,成就自己的后半生。

不管生在哪個年代,不管從外部環境能挖出多少讓你垮掉的理由,真正該做的還是,如何讓自己體面、優雅地老去。人真正拼的其實是如何老死。年輕時候要找隨便什么樂子都太容易了!

在路上:無謂的似水年華

轉載請注明網址: http://www.hcrre.com/zhonghe/vod-10298.html