更新:2024-11-05 21:42

首映:1973-10-16

年代:1973

時長:113 分鐘

語言:英語

評分:8.3

觀看數:99020

熱播指數:302

來源網:三年網

【力爭上游】1973佳片有約,蘇格拉底式提問題的經驗

Scott Torow 在其名作《哈佛新鮮人》中曾這么寫道:自1817年創立以來,哈佛法學院的畢業生憑借無與倫比的學術資源,造就了美國法律的成長與發展,在學術與實務界都有著無以復加的影響力。如果說世界的中心在美國,那美國的中心在哈佛,而哈佛的中心則在法學院。因此,作為一部影史上少有的全面、生動地展現哈佛法學院新生學習、生活的電影,《The paper chase》自上映以來就一直是那些夢想著進入HLS的學子們所必看的經典之作。

影片以一個哈佛教室的空鏡頭緩緩拉開大幕。新生哈特錯誤地以為在合同法的第一堂課上,金斯菲爾德教授應該會輕松地聊一聊課程概況與自我介紹。可是不茍言笑的金斯菲爾德一上來就點中哈特回答案例,哈特一臉茫然。于是金斯菲爾德便用“蘇格拉底”教學法給哈特來了個下馬威,課后精神崩潰的哈特在廁所狂吐不止。

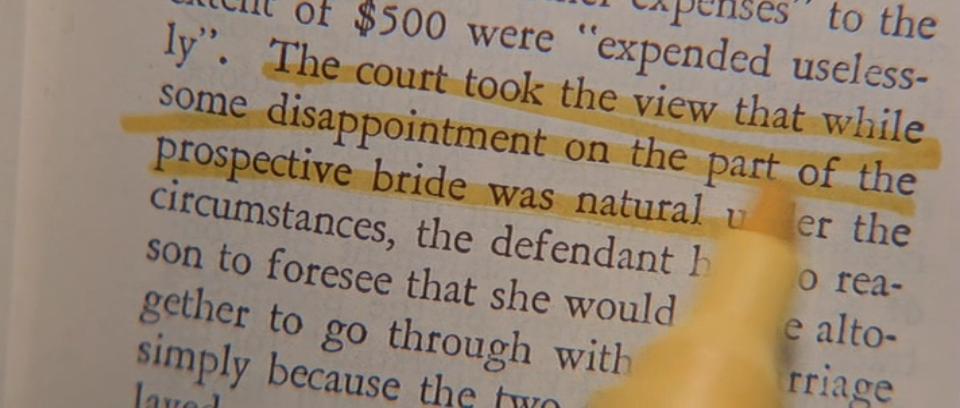

所謂的“蘇格拉底”教學方式,大概的過程是:教授出其不意,在課堂上抽點一名同學,通常會叫他開講當天的案例,把當天事項做個摘要報告。然后充當“蘇格拉底”角色的教授會針對報告窮追猛打

教育題材的電影很多,但多是文學、音樂和美術,對于法學院的師生來說,這是個難得的佳作,尤其是看看三十年前的哈佛法學院的精英們是經受怎么樣的歷練和洗禮的,同類題材在韓劇《哈佛戀人》也有涉及。

我一度把自己定位在沒有野心的平凡人身上,作業太難啦,論文太難啦,我就想:馬馬虎虎過去得了,像我這樣資質平平的再怎么努力也不會出類拔萃,還把自己搞的焦頭爛額,何必?改變世界,改變歷史的前進方向的畢竟少數。后來看到一句話:在合適的時間做合適的事,這好像是專門給我說的一樣,我是年輕人,年紀輕輕就想著普普通通過一輩子混吃等死,實在太不應該。看了這部講述哈佛大學法學院的學生如何努力讀書通過考試的電影后感受更深,我突然發現自己原來的那些想法,所謂的知足常樂與世無爭更多的是在為自己的懶惰與畏難找的借口,捫心自問,做一件工作的時候我很想做好,做到完美,而現實是每次都是拖拖拉拉到最后一刻,交上一份自己很不滿意的,再拿那些道家的思想安慰自己。我應該改變,年輕人(22歲可能不能叫年輕了)還是要朝氣蓬勃,要積極樂觀,認真努力。這樣做之后,結局如何都不重要了,真正學到收獲到的東西遠比分數有意義得多。

另外一點,電影中的凱文很努力很努力,可是就是答不出教授的問題,就是實現考試每次都掛,難過壓抑到想自殺。如果是我

法導作業列表里難得一部基調比較積極的電影,以及看的時候無數次感嘆自己好咸魚P大真養老……雖然不是法學院的學生,但感覺還是蠻真實的,尤其是期末的時候漫無目的地想要逃離宿舍樓,每天早起坐進圖書館,一邊種樹一邊看著白頭如新的國關史絕望發呆。手邊擺滿課本和打印的復習材料的時候總感覺有種大殺四方的主角氣場,其實自己拿的不過是路人劇本,在周圍無數的人里既非最努力也非最瀟灑。說回電影,真正的校園里很少人能像Hart這么贏家(至少我很羨慕),人緣好,對學習有熱情而且能從中獲得快樂

the paper chase

劇中的paper是在哈佛法學院的學生們的grades,這些grades決定著他們的未來,他們的薪水.劇中的paper也是那一紙離婚書。這樣的場景如此熟悉。

我們的生活也由paper主導著。paper就是我們的證明。但是就像最后飛向大海的那一紙飛機,我也期待著我能夠逃脫。

高校競爭激烈,高強度學習,適應并堅持。年青人最該干的事。

紙證。不僅要看到一張紙證決定未來與薪資,更要看到紙證背后的努力付出與成長。

逼自己一把的堅持與努力,不斷磨礪思維方式與職業技能‘。

影片寫實誠懇,一般青春校園片流于瞎胡鬧的反教育傾向,這個要有良心的多。

儲備知識,蓄養希望。理想生活,紙證帶我飛向。

【力爭上游】1973佳片有約,蘇格拉底式提問題的經驗

轉載請注明網址: http://www.hcrre.com/zhonghe/vod-29831.html