[img=1:C][/img][img=2:C][/img][img=3:C][/img]

好的文字和影視作品通常都有解讀上的多義性,一是角度的不同,也就是所謂如紅樓夢者“經學家看見《易》,道學家看見淫,才子看見纏綿,革命家看見排滿,流言家看見宮闈秘事”;二是層級的不同,也就是“深者不覺其淺,淺者不覺其深”。每個人都可以從中解讀出屬于自己的那個意味;解讀的同時也真實地投射出自己------而這一切也許未必是作者這個始作俑者能預測和掌控的。作品一旦出手,就不再屬于自己,畢竟它不是飛去來器。這樣,作者與作品、作品與讀者(觀眾)的互動構成真正的行為藝術。如果真有上帝在冷眼觀眾生,可能真就是“她\他寫了,他\她拍了,他\她們看了,也思考了,而上帝笑了。”

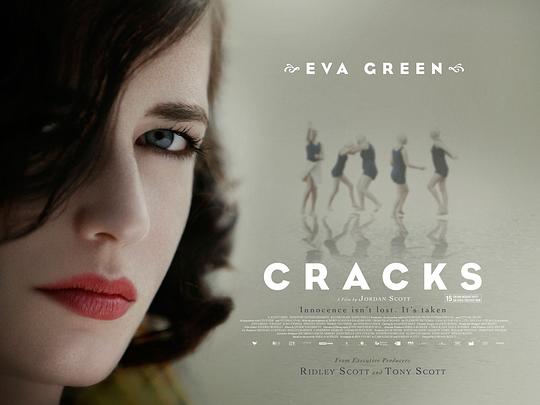

扯遠了,這里我要說的是昨前幾天看的一部2009年末英國電影,根據女作家謝拉?科勒(Sheila Kohler)的同名小說改編的Cracks(暫采用通行譯法《裂縫》,后文將給出我認為更好的譯法)。 影片內容不贅述了,看官自行觀影可知。

我推薦此片的理由,如果用簡單化的文青筆法,可以做如下表述:該劇伊人甚多,畫面唯美,臺詞精彩,語音清晰而古典

《裂縫》果然是英片啊

轉載請注明網址: http://www.hcrre.com/zhonghe/vod-983.html