更新:2025-07-08 07:19

首映:1973-10-13(紐約電影節)

年代:1973

時長:94分鐘

語言:英語,西班牙語

評分:7.9

觀看數:80728

熱播指數:222

來源網:三年網

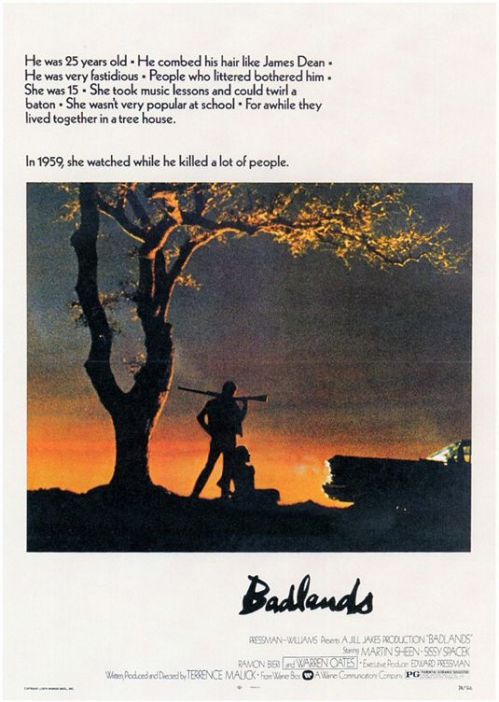

窮山惡水:有著商業的主題,但又充斥著詩意邏輯

It is the first film Terrence Malick directed,released in 1973 based on the 1950s Charles Starkweather & Caril Fugate murders. The film tells the whole story in a poetic way, which replaces the impression of inhuman, coldblooded and antisocial that a murder spree always gives, with an innocent explanation. Although it is just a story rather than the truth, and if a murdering story described as a poetry which calls out the selfishness deeply and naturally within everyone’s blood, than the beauty of this film is actually poisoning our spirit. Further more, if the spirit within “Badlands” spreads in mass media, it can influence the society in a negative way.

影片開頭完全看不出劇情走向,不看簡介大概不會猜出會跟犯罪扯上關系。Holly父親被射殺之后,趴在還沒涼下來的尸體上,輕輕說話,沒有慌亂。Kit殺了老伙計,可也許真的只是去拿鏟子。配樂永遠那么輕松愉快,除了警察出現會有短暫的緊張情緒,全片基本都是輕松愉悅的氣氛,多次出現的配樂也是那么安靜和活潑,就像Holly。

馬丁辛的出現讓我想到查理辛,父子倆不同時代,長著同樣的一張臉。另外一個很像他們的演員大概就是David Tennant了。都不止是英俊,眼睛里都有著讓人看得出的敵意,卻又讓人想要接近。

片中也多次提到Kit和James Dean有多相似,真是一個英俊的殺手。被捕之前也不忘整理發型戴上帽子。

可惜James Dean英年早逝,這也是他能讓世人懷念的原因之一。73年的電影懷念死在55年的人,就連新片LIFE也講了JD的故事,只是演員的選取或許不夠相似,換成James Franco或許更好也說不定。我是覺得他比Dane DeHaan更像JD。

平靜地講了一個殺手和他的女伴的故事,看得我心率都低了

“亡命鴛鴦”并非美國黑色電影的新鮮題材。經典時期的《槍瘋》直接啟發了新好萊塢的發軔之作《雌雄大盜》,而泰倫斯·馬利克在處女作《惡土》中,則借片尾字幕感謝了阿瑟·佩恩。

影片伊始,茜茜·斯派克飾演的霍莉喃喃自語,“從未想到小鎮故事會在蒙大拿的惡土中收尾。”誠然,影片標題的字面意義即為蒙大拿的地理環境,然而那片土地,又未嘗不是霍莉內心世界的投射。

她的命運,從與吉特的邂逅開始改變。這個酷似詹姆斯·迪恩的男孩令她深深迷戀,全然不顧他身上宛如定時炸彈般的危險特質

在看《如何寫影評》,有一個練習用正反的立場來討論一部電影。借用此方法分析“電影旁白”在本片中的作用。

正方:

對比給我印象十分深刻的《邦妮和克萊德》和《天生殺人狂》,這部電影略遜色于以上。其中一個原因是“電影旁白”的濫用。旁邊在公路電影此類型上,無疑是虛弱了電影的情節性,讓本來應該刺激的“正在發生”變成了“過去回憶”。《惡土》的旁白是霍里的內心獨白,以一種類似于回憶的全知觀點娓娓道來。是一種她的視角來展開一個內心怪異的他的描寫。但是在情節上他和她雖然是情侶,但是在價值觀念,性格行為上是有很多對立的,又因為她先入為主,所以觀眾的視角會過多的停留在霍里上,略少了對KIT的關注。在霍里厭煩了這種生活投降做飛機走后,電影以近景系列觀點來捕捉KIT的心理,這個時候沒有了旁白,直接審視KIT,力度比旁白介入要好,深刻。

反方:

某種程度上,公路電影帶有逃亡的悲劇宿命感,有一種壓抑窒息人的境遇感,而在“現在進行”的情節上,加上一種凌駕于人物的全知旁白,更加重了宿命感窒息感這種氣息

幸好馬力克逐漸找到了自己的路子,否則要是一直以這部處女作的方式拍下去,不僅觀眾會瘋,他自己也會如此吧。全片彌漫著一股極不負責和混沌的氣氛,要說這是對于叛逆和反社會思緒的詮釋,倒不如說是他生涯初期的一種舉棋不定和不明所以。我曾說過《天堂之日》除了畫面什么都沒有,但現在看起來它至少還包含了一種逐漸成形的思想和若隱若現的反思與悔恨,但這部處女作則過于信馬由韁,失去了控制,只管展現,不顧思考,令人感到乏味和反感。它就像狄更斯筆下的斯金波,一味聲稱自己是個孩子,不懂也不屑于懂一切人情世故,殊不知這其實只是一種老練的逃避,一種虛偽的冠冕堂皇。這種人是不配擁有伊甸園的,再美好的景致都不能洗脫他的罪孽,因此在片中段二人露宿野外的橋段中,我們看不到一絲純樸與美好,只有諷刺與可恥。好在馬力克永遠拋棄了這種不成熟的思想,并開始在之后的作品中一再批判這種極端自我的做法。我們甚至不妨留意本片和《生命之樹》,兩部作品擁有完全相同的舞臺,甚至還有相似容貌的女主角,但二者卻訴說著天差地別的故事

好奇怪的電影,我邊在看《惡土》的時候邊在想。且不說公路片的特性,就單敘事來說,就讓人想得很多,因為全片的對白并不算多,相對其他電影特別之處在于女主內心的獨白。事實上劇情的帶動就是由女主霍利的內心獨白來擔當的,它為影片構建了一個骨架。

但如果單憑這點,其實上是算不上奇怪二字的,因為全篇獨白的電影也不是沒有,如<告白>這種電影,已經與普通電影明顯的區分開了。而《惡土》更讓我不解的其實是片中人物與人物之間的一些微妙的東西。

文章講述的故事很簡單,不過是男主基特(kit)殺了女主霍利(holly)的爸爸然后帶著女主私奔最后被抓住的故事,看著就挺狗血的,但kit對于holly擔任的并不是個救世主的角色,因為女主和他爸爸的關系十分的要好,日劇里的鬼父是不存在的。毫無疑問是,女主holly是愛kit的,不然后來也不會與kit私奔了。這也許就是馬力克對愛得理解吧,縱然你弒了我父親,但我還是會跟你走。愛情就是這么盲目,讓兩個年輕人都深深的陷入,走進了盲區,做了錯事。

其實當男主開始說出第一句臺詞時

窮山惡水:有著商業的主題,但又充斥著詩意邏輯

轉載請注明網址: http://www.hcrre.com/zhonghe/vod-34323.html