電影是社會的產物,18年前的電影,是一個時代的記錄……

時裝秀混雜作家頒獎禮那一段成了整部電影的讖語,也成了一個時代的縮影,雖然電影因其題材并未家喻戶曉,但是這一章節讓電影彪炳史冊。不延展王朔小說與電影的互文,僅從電影的文本和敘事出發,為八流作家頒獎前一幕時裝秀,時裝、戲曲、話劇人物混雜一趟,現代、民國、臉譜、文革都成了符號化的存在,他們相互沖突,但在迪斯科的電子舞曲下相談甚歡冰釋前嫌,這是何其荒誕與荒謬,但是這種大膽也彰顯了80時代年末思想解放的程度,這令今天的人都要為之汗顏,是當時電影新浪潮波及,是當時政治激蕩的萌生,這些不得而知,卻也成為了電影被埋沒的溯源……

《頑主》的電影批評勢必要基于社會學去書寫與抒發,站在電影學的立場,范式的掣肘會局限疆界,王朔的輝煌就是那個年代那么幾本,顯然他活在過去,后來的《甲方乙方》《私人訂制》都是重復勞動,原來玩剩下的,因此雖然設計和架構不失精巧,卻因為勉強嵌入時代而顯得牽強……

敘事暫且不提,電影的鏡頭語言也是十足與自然,電影呈現的是記錄的程式化

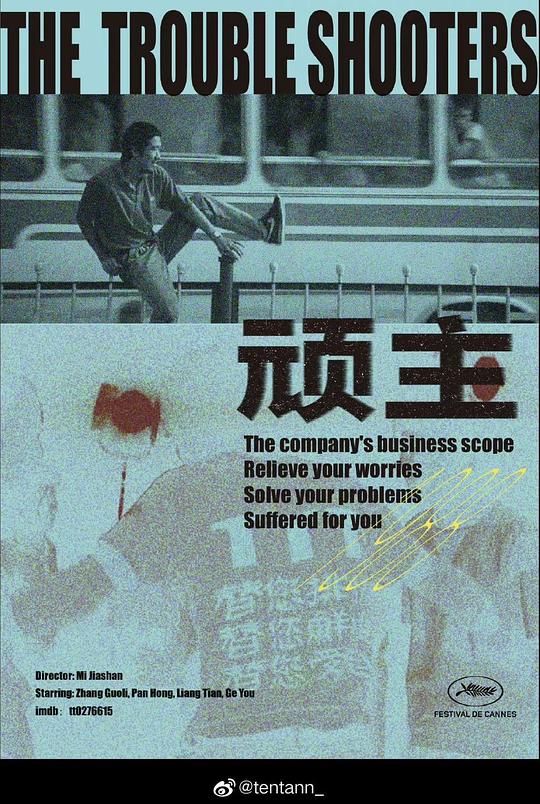

《頑主》無賴 就是無所依賴

轉載請注明網址: http://www.hcrre.com/zhonghe/vod-239.html