更新:2025-07-09 08:09

首映:2004-09-10(多倫多電影節) / 2005-05-06(美國)

年代:2004

時長:112分鐘 / 11

語言:英語,波斯語,西班牙

評分:8.6

觀看數:22977

熱播指數:852

來源網:三年網

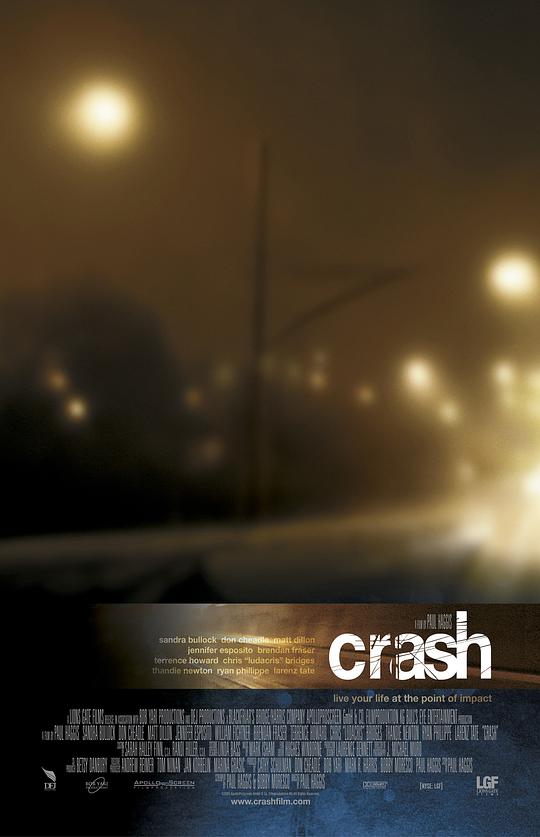

《撞車》后勁十足的劇情片 作為馬路殺手的我應該要盡量避免這個片名

在看這部片子之前就覺得“撞車”無疑是個比喻。看完,沒琢磨出來到底是什么。看過一篇評論后,深受啟發,覺得是指看似簡單明了卻又不愿面對、無處著手之事。

可不是么,就像撞車一樣。

這些事情在意料之外卻又不可避免,它們的發生有其自身的邏輯和內在的根源,人們“撞上”后總感到無力,懦弱得奢望它們從未發生或者至少不是發生在自己身上,然后將責任和難題都推卸給身邊可觸及之人——他們有個共同點,就是,對自己沒有威脅,無辜,并無能為力,而對于真正的原因,也就是自身的問題,從來不敢也不愿正視,自以為不知道似乎是悲劇的命運背后的事實因素,乃至后來“自以為”變成了“真的是”——“自以為”其實就是一種裝相,“裝得像”在自我認同理論下,會變為“真的是”,如科特·瓦奈格特所言之“我們的樣子都是被自己裝出來的”。每個人都是自己的美夢。

主題很明確,也許就是,人都在最暗的深處存在不自知的懦弱,遇事才會被自己注意到,從而顫抖著凝視,然后馬不停蹄地焦慮。

何其悲哀,我想起了《臺風》里那句:我把生活中最主要的部分看做悲劇。

Paul Haggis其志不在小,《Crash撞車》里面形形色色的人,從檢察官、警察、導演到拉美裔的鎖匠、賣槍械的、無業閑蕩的“黑鬼”、倒賣黑車兼販賣人口的……,幾乎想把“一個社會”都濃縮進來。這樣夠了嗎?不,前面還得加上“種族”,有黑人、拉美裔的、剛來自伊朗的、中國的、黑人,甚至旁及他們的親屬他才滿意。

他試圖層層刻畫洛杉磯這個移民大熔爐人際間的種種因果,仿如一個巨大的環,每個人都嵌在里面,他們努力地卻也不由自主陷入種種的矛盾糾葛中,他們是別人的因,也是別人的果。

里面又有多少種因果呢?真讓人興嘆。剛從伊朗來的老頭去買槍防身,賣槍支的白人聽到中東口音就非常厭惡和不耐煩(他以為他們都是阿拉伯人,都是“911”一類讓人嫌惡的人!),幾句話不合,就讓人把他趕走。急躁郁悶的老頭開了間雜貨店店門關不上找人來修鎖,鎖匠其實是個溫和的人,他說“鎖換了門還是關不上要找人來修門”,老頭以為又是一個惡意來欺詐他的“美國人”……更不幸地是隔了一兩天雜貨店被搶了里面的東西蕩然無存……老頭氣急敗壞要“報仇”

電影的魅力,于我看來與音樂有很大關系,如果一部電影口碑很好,那么它的配樂也必定成功

昨天看了慕名已久的《沖撞》,并不是大衛.柯南伯格的那個,雖說片名都一樣《Crash》,但前者顯然更有誠意

我覺得還是把片名定為《撞車》比較好,首先吸引我是本片的配樂Mark Isham,當代著名的爵士樂手和作曲家,此人參與過許多影片的配樂,而《撞車》在我看來是比較成功的一部,以一種舒緩的旋律貫穿全篇,空靈且充滿異域風格,在劇情發展到高潮,表現各種沖撞時只是點到即止,沒有用任何跌宕起伏的音樂,仿佛在用冷眼觀看著世間冷暖。全片最揪心的一幕是子彈射向鎖匠天真爛漫的小女兒,緩慢的配樂與鎖匠撕心裂肺的呼號形成鮮明對比,讓觀眾始終縈繞心頭揮散不去 。在白人警察誤殺了黑人小混混時,只是電臺里的鄉村音樂在響,節奏舒緩到慵懶,而給我們的震撼已經無需贅言,此片的Main Theme《crash》出現多次,一位女歌手的低聲吟唱,唱得好像是阿拉伯語,在美國洛杉磯這個文化與種族的大熔爐中,充滿了各種各樣的沖突,而此片的主旋律很好的把握住了影片的主題

看完了Crash。上半部和下半部是分兩天看完的,可感覺內容也像是有分水嶺一樣。上半部里很想唾罵的人物,在下半部里成了英雄,想褒揚的人物做了壞事,就像是一個硬幣的兩面,落地之前總在不停地變換正反,辯證法和矛盾論真是無處不在。我個人不太喜歡事情這么快就在轉變,快得不真實,戲劇性太強,但作為一部100分鐘的好萊塢電影,又不必須這么做。

Crash,有的翻譯作“撞車”,因為電影是以撞車的事件開始,這樣譯顯然沒有充分表達影片的內涵,有人譯作“沖撞”,感覺好些,不過仔細回想一下,“沖撞”一詞似乎在體育解說中比較常見,“合理沖撞”嘛,所以形象性是有了,缺乏回味,而且從影片給我的感覺,crash有一種沖突至破裂的痛苦感,而中文詞實在沒法找到相應的詞。隨便一說,有人說翻譯是不可能的,有人說翻譯要“信達雅”,至于究竟是什么意思,還得自己去體會,給出屬于自己的解釋。

而這種沖突至破裂的痛苦感,在下半部更突出地在個體身上表現,這種crash很大程度上是個體體驗,是自我與自我的斗爭,在不同的時間可能有截然不同的表現

李安曾有無數次機會斬獲一部最佳影片的小金人,其中希望最大的即是斯卡提名的《斷背山》。然而他最后卻輸給了同屆的《撞車》,面對炫技般的精巧構思,不能在正的主題,他輸锝理直氣壯,也輸得理所應當。

一、敘事結構

自從美國人鮑特在,《火車大劫案》上第一次嘗試了把“與此同時”的非線性敘事結構后,世界各地電影人就從未停止過更加深入的探尋。而《撞車》也是這樣一部不重視起因,不重視結局,不重視故事的完整性,多條線索齊頭并進,鋪陳開來,最后合成一股,達到頂峰。

電影的開頭是倒敘,由一場車禍開始,在“人們擦肩而過,互相碰撞從而尋找存在感”的獨白中點明題目,然后用多線索交替的形式,串著一個個關于平等與自由的故事,最后又落腳于另一場車禍表達“碰撞是無法避免的,是必經的。”然而通過如同炫技般的敘事結構既有它的優勢也有它的弊端。優勢在于按照故事所要表達的內核,即“邏輯順序”而非“時間順序”進行發展,如白人警察的父親沒有受到醫治,同時黑人又遇到了警察的侮辱,這都是“沖突”的階段,并且通過強烈的對比

整個電影的情節如同片名一樣,充滿了矛盾起伏,多條線索并進,節奏感很強。

看鬼片從不眨眼的我卻被他把心揪住了! 很多意外發生,卻又合情合理,讓人感慨命運難料。 最為可貴的是,影片前半段細致的刻畫了存在于種族間的那層透明卻堅固的隔膜,而后半段又把人性的光輝閃耀出來,感人至深。

影片的攝影和音樂也很不錯,的確是難得的好片!

《撞車》后勁十足的劇情片 作為馬路殺手的我應該要盡量避免這個片名

轉載請注明網址: http://www.hcrre.com/zhonghe/vod-3975.html