《被告山杠爺》說的不是一個道德與法律的問題,而是涉及國家治理現代化的能力問題。即從農業社會走向現代社會過程中,社會治理模式如何選擇:人治與法治。山杠爺對“堆堆坪”的治理是真的人治,得其人(賢人)而治,(至少現在延續的“人治”還沒有山杠爺這片丹心,這點無私),而且它確實起到了法律不曾有的效果。可治理模式需要不斷地檢驗,換句話說,不能以實用主義的“結果性思維”去評析“人治”。法律肯定有運作成本,但人是制度導向的產物,從不習慣到習慣,只要法律有權威,它肯定能立起來。

任何組織或個人都不得有超越憲法和法律的特權。

——憲法第五條

國有國法,村有村規,如果把一個村莊看作是一個國家,村規就是國法。

——山杠爺如是答

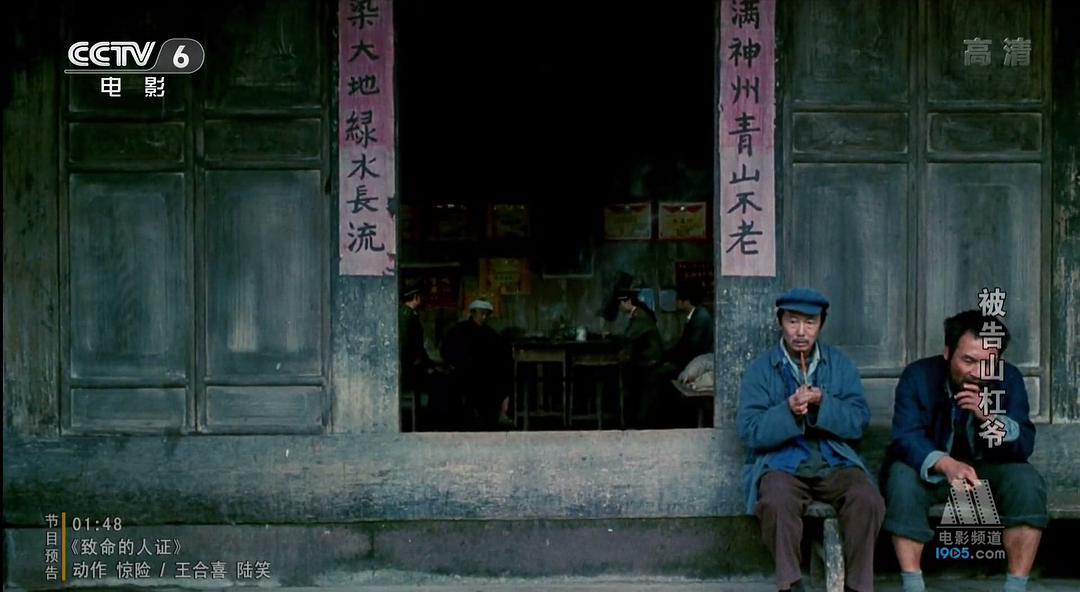

灰色的云層,古老的水車,連綿的群山,青色的石板小路,被山歌環繞的小天地——這便是光榮和犯罪,喜劇和悲劇并存的堆堆坪。

堆堆坪處在山區,這里不似個村莊,更像兩千多人的大家庭。山杠爺拿著如同棍棒的煙桿,像極了一個家長,以一打二罵的教育方式管教著那些不成器的“孩子們”。然而,一輛公安車,載著一封突如其來的匿名信,闖進了堆堆坪

《被告山杠爺》山杠爺,一個催人淚下的犧牲品!

轉載請注明網址: http://www.hcrre.com/zhonghe/vod-20157.html